好诗相伴,千金不换。你好,我是天博。

上节课我们讲了三步读诗法的第二步,如何从诗人的三个层次来读诗,包括诗人生平经历、创作背景、和诗人的风格。今天我们要讲的是三步读诗法的最后一步,读诗意。

诗意这个词你肯定不陌生,我们常说诗意的生活、诗意的作品、诗意的建筑,其实从字面上就能看出,诗意的就是指如诗一般的,不过,如诗一般的究竟是什么样的呢?

说实话没有什么标准答案。

我觉得诗意,简单来说,就是读到诗时给你的感觉,如果你看一个作品,欣赏一处风景,会有一种读到一首诗的感觉。那么这个作品,这处风景就是有诗意的。

而往往当我们感受到诗意的时候,我们都会被感动、鼓舞、激励。所以,从某种意义上说,诗意就是能唤起人内心触动的东西。

你肯定有过被诗意打动的经验,比如读到某个句子的时候,感觉到自己深受触动。但这种触动往往是随机的,有点可遇而不可求的感觉。那么,我们有没有什么方法,能够捕捉到每首诗的诗意呢?

这就是我们这节课要聊的问题,怎么才能系统地感受诗意。

我们今天会讲两首诗,第一首诗是我们很熟悉的《江南》,我们先来看看这首诗:

大多数人第一次读到这首诗的时候,都会觉得一头雾水吧,第一反应一般都是:“这也叫诗?”这不是和“恒源祥羊羊羊”的广告一样吗?把鱼在莲叶中游的方向,东西南北地说个遍有什么意思呢?为了凑字数吗?

其实我第一次见到这首诗,也是这种反应。但我这人对于诗词比较愿意较真,我觉得既然这首诗能流传千古,想必它自然有过人之处吧,于是开始沉下心来读这首诗。按照我们三步读诗法来读这首诗,我们先读诗句,再读诗人。

从诗句来看,这首诗诗句非常简单,里面唯一需要和现代人解释的生词,应该只有“田田”,这个词很好明白,就是指荷叶茂盛的样子。

从诗人来看,诗人背景也很简单,这诗是汉乐府集中选的民歌,就是官方把民间的歌谣采集到一起,没啥特殊背景。

但是读懂它的诗意却有些难度,需要你用到我们读诗意的第一个方法:先在脑中构建出这首诗的场景,然后要走进这个场景,来体验诗中的情感。

具体该怎么走进场景呢?我来以这首诗为例给你分析一下。我是北方人,说实话,我是没见过江南采莲的。我找了两个江南的朋友,专门和他们交流了一下,才明白了这首诗写的是怎样一个场景。

到了江南适宜采莲的季节,家家户户都撑着小舟,来到湖上。此时的湖面上已经有着密密麻麻连成一片的荷叶,这些荷叶已经都长得高过了人。撑船行在荷叶之间,我们只能看到眼前的绿色的荷叶,虽然来采莲的人很多,可是彼此之间只能听到声音,却看不见样子。

这时候,有人喊了一声:“我这儿荷叶下有鱼!”

于是很多人回应:

“东边也有鱼!”

“西边也有鱼!”

“南边也有鱼!”

“北边也有鱼!”

喊声此起彼伏。在茂盛的荷叶下,大家虽然看不到彼此,不过依然欢声笑语,打成一片。

在我的解说下,你的脑中有没有形成这个场景?

现在走进这个场景,你也在人群之中,一起采莲,一起捉鱼,和大家笑作一团。进入了这样一个大家同时劳作,又彼此嬉笑的场景,有没有让你产生一种感同身受的愉悦与欢快呢?

走进了这个场景,你是不是对这首看似单纯在重复的诗有了新的见解呢?

有时候仅仅从诗词的字面上去找诗意,很难找到诗意的。所以我们要走进诗词的场景中。如果诗词中描述的场景对你来说比较陌生,你不妨像我一样,问一问身边的朋友,或者上网百度一下。了解了诗中描绘的场景,然后再把自己置身于那个场景中,你就自然能感受到诗意了。

刚刚我们说了读懂诗意的第一个方法,走入诗词的场景,只要能在心中把诗词中的描述的场景建立起来,做到这一点其实很容易。

可是对于很多诗词而言,仅仅这样是不够的,因为很多诗词中的场景是在变化的,是动态的,甚至整首诗是叙事性的,讲了个故事。那么面对这样的诗,我们又该怎么办呢?

我们来看一首著名的词:

这首词是南宋词人蒋捷的代表作,描写了他一生中三个阶段不同的听雨状态。蒋捷生在宋末元初,他刚刚考中进士没几年,宋朝就灭亡了,一生都在颠沛流离之中度过。

如果单纯地走进场景,以这首词而言,应该是三个场景,歌楼上、客舟中、僧庐下,可场景中变化最大的,也是最能表达诗意的,其实是人。这一首词,贯穿一个人的一生,此时我们仅仅走到场景里,是不够的,此时想要更好地读懂诗意,我们就要去和人物互动。

这时肯定你会说,别闹,咋互动?难道还能和他说话么?对,其实是可以的,因为我们读诗本身就是在与古人对话。你可以想象一下,如果你遇到了听雨的蒋捷,你会用什么样的方式和他对话呢?你想问些什么?他又会对你说些什么?

雨,大家都见过,但你听过雨么?人在什么情况下才会去听雨?你看到一个人在听雨,你会想和他说什么呢?在这首词的三个场景中,你想问的问题,也许和我一样,想问问诗人:“听着雨声,你在想什么?”

“少年听雨歌楼上,红烛昏罗帐”。少年时的诗人在歌楼上,红烛摇曳,罗帐轻盈,灯光昏暗,这是个旖旎享乐的画面。韦庄词中曾有两句“骑马倚斜桥,满楼红袖招”。不难想象诗人少年时候意气风发,在歌楼上买醉的样子。楼外雨滴落下,这时你问他:“听着雨声,你在想什么?”

词中本身是没有答案的,但是少年的回答应该是快乐的,是一种享受生活和青春的快乐。同时,快乐中也有一丝迷茫,这能从场景中昏暗的感觉中看出来。“红烛昏罗帐”特别像电影在播放回忆镜头时加的滤镜。

这种迷茫,既是对自己未来的不确定,更是一个老人在回首往事时对当初不懂事,身在福中不知福的慨叹。一个未经世事的少年,也许他并不觉得现在美好,可我们知道,这种美好在未来的日子里,很难再复制了。

“壮年听雨客舟中,江阔云低、断雁叫西风。”场景一变,诗人已到中年,此时的他正坐在客舟中。一个“客”字就写明了他现在的状态,“独在异乡为异客”,只有奔波在路上的人才用得上这个“客”字。

船行在江上,起风了,风急云低,一只离群的大雁从天上飞过。此时江上又下起了雨,他静静地听着雨打在船上、打在水面上的声音,你再问他那个问题,他会怎么回答?

人到中年,漂泊在外,天涯羁旅,是奔波忙碌的,同时也是孤独的,就像天空中那只离群而飞的大雁一样。可自己却又不得不为了生计而面对这一切,此时“理想”这样的词对于中年诗人而言,显得有些陌生与遥远,听雨,听到更多的是对这个世界的妥协。

“而今听雨僧庐下,鬓已星星也。悲欢离合总无情,一任阶前、点滴到天明。”最后一幅场景是在僧庐下,诗人已经两鬓斑白,此时又下起了雨,你再去问这个历经离丧的老人:“听着雨声,你在想什么?”

老人没有回答你,他只是默默伫立着,没有快乐,没有悲伤,没有愤慨,没有激动,任由雨点落在僧庐的台阶上,滴滴答答,直到夜已经深了,直到天已经亮了……

走进一个个场景,你如同走进了一部电影,和诗人一次次对话,让你一次次体会诗人的感受。读罢这首词,我们仿佛在短短的时间里,陪诗人走完了漫长的一生。

你现在可能还只是个少年,连中年人都算不上,更和老年相差十万八千里,但诗词的魅力就在于此,通过和诗人对话,无论你现在的年龄如何,你依然能体会到人到了老年,历经人世沧桑,静听雨声,不悲不喜的那种感觉。此时,你也就读到了这首词的诗意。

说到这里,你是不是感觉读诗很像看电影,或者刷短视频呢?那么,什么样的电影最打动你?你刷到什么样的短视频觉得最想点个赞呢?

在我看来,是与我相关的电影和视频最吸引我。

好的文艺作品就像一面镜子,你看过去,里面都是自己的影子,有你现实生活的写照,也有你向往生活的描述。诗词,就是这样的一面镜子,读诗最后读到的就是自己。

诗词这面镜子是古今通用的。

现代著名心理学家埃里克森将心理的发展分为八个阶段,他说青春期主要矛盾是同一性的混乱,就是弄清楚自己究竟是谁;成年期的主要矛盾是如何实现繁衍感,如何建立家庭,创建事业;老年期的主要矛盾如何获得完美感,避免失望感,也就是回首往事,如何获得内心的平静。

埃里克森八阶段理论和千年前蒋捷的这首《虞美人·听雨》不谋而合。

“听雨歌楼上”的少年时,莫过于一个“情”字,无论是亲情、友情、爱情,年少时只要有了情,似乎就没有什么难事了。你的学生时代,有没有那么一个人,虽然未来是模糊的,但只要有了他/她,就会觉得特别幸福。相反,鲜衣怒马少年时,没有了他/她,总觉得自己缺了些什么。

“听雨客舟中”的中年时,围绕着一个“争”字,事业、家庭、职位高低、社会地位如何,一切都是需要争取,甚至是争斗的,世俗意义上的成功就是我们争的目的,为此我们需要一直努力,痛并快乐着,这既是责任,似乎也是理想。中年就是在不断和这个世界斗争妥协的过程。

“听雨僧庐下”的老年时,最后剩一个“得”字,想得更多的是别人对自己的评价,别人会如何评价我的一生,我一生做了些什么,错了什么,还剩下什么,而年少时的情感、中年时的锐气,再去审视,仿佛都没那么重要了。

你在读这首词时,有没有看到自己呢?

说说我自己,我今年三十五岁,算得上人到中年了。蒋捷的这首《虞美人·听雨》我很小的时候就能背诵,但此时的我,从这面镜子中,看到的东西绝对和小时候看到的完全不一样。

现在再读这首词,我想到的是自己在飞机上、在高铁上,为了工作去奔波,为了做成自己的事业而一直在路上,虽然窗外没有雨点,也没有断雁叫西风,但我却有着诗人坐在客舟中的心境。

在诗词中找到自己的影子,就是我们读诗意的第三个方法。

当你从诗词这面镜子中看到自己的时候,你就找到了读懂诗意的目的:从诗词中找到精神上的共鸣。

这不仅仅是一种享受,也是一次洗礼。

如果你已经从一首诗词中看到了自己,未来当你再遇到同样的情况时,这首词中的句子会一下子出现在你脑中。诗就成为你日常表达的一种方式了。

达到这种状态,诗词的背诵根本就不是一个问题。此时,我认为你可以算得上,真正读懂了这首诗。

我们今天聊了诗意,就是读到诗时你的一种感发。

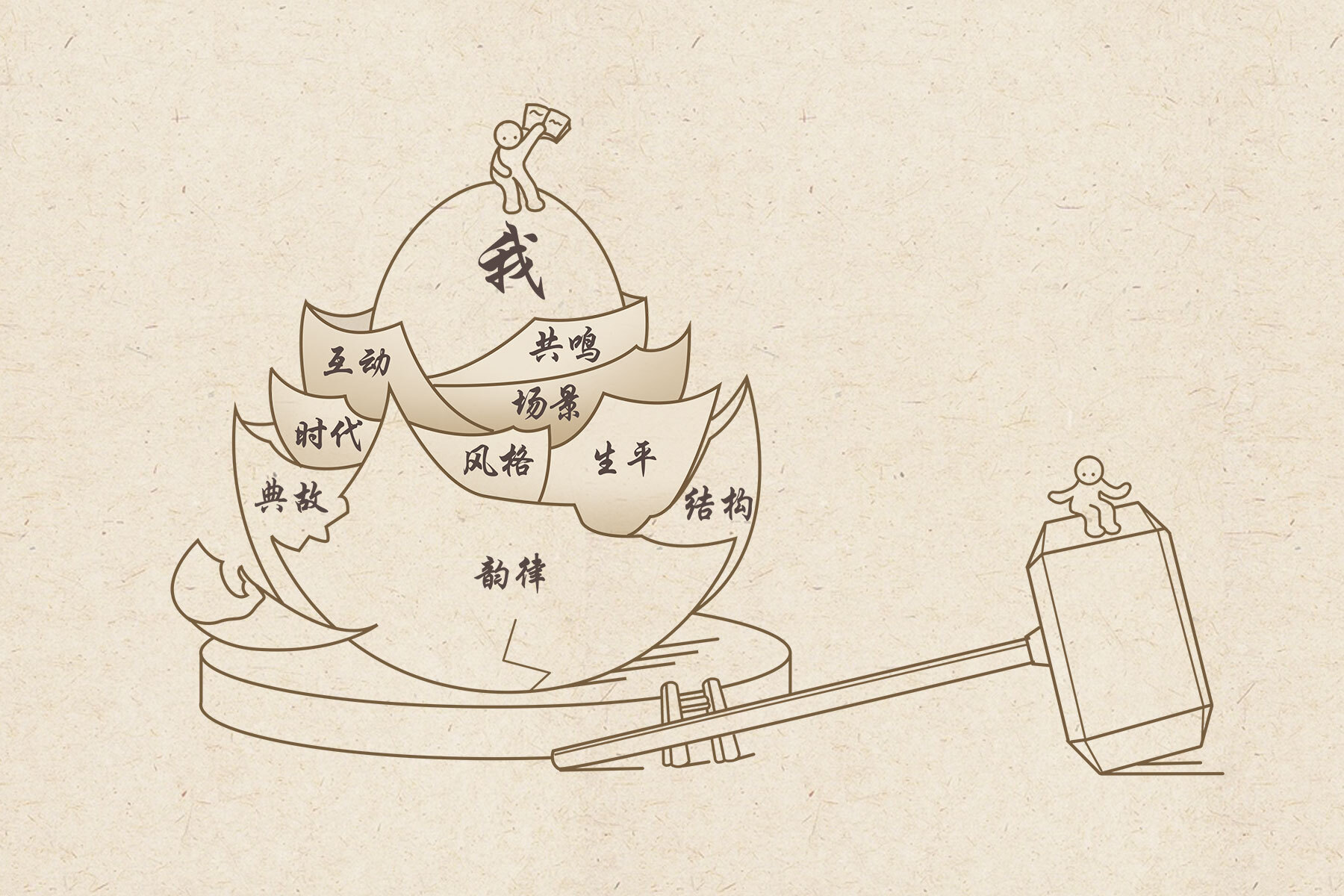

在读诗句、读诗人之后,我们讲解了三步读诗法的最后一步,就要去揣摩诗意。读诗意总共有三种方法,进入诗词中的场景、和诗词中的人物互动、从诗词中找到自己的影子。

同时我们今天也着重分析了蒋捷的《虞美人·听雨》,从歌楼上到客舟中,再到僧庐下,我读出了“情”、“争”、“得”,你也可能会读出少年的敏感自怜,中年的离愁飘散,晚年的无奈释然,这都是可以的。读诗意,没有标准答案。

剥开了诗词的最后一层壳之后,我们惊讶地发现,诗的中心原来是我们自己,我们读诗词,也是探索自己的生命的过程。

懂了诗意,我们在读诗时会非常享受,非常陶醉,可以得到一种精神上的洗礼,有一次回味无穷的体验。

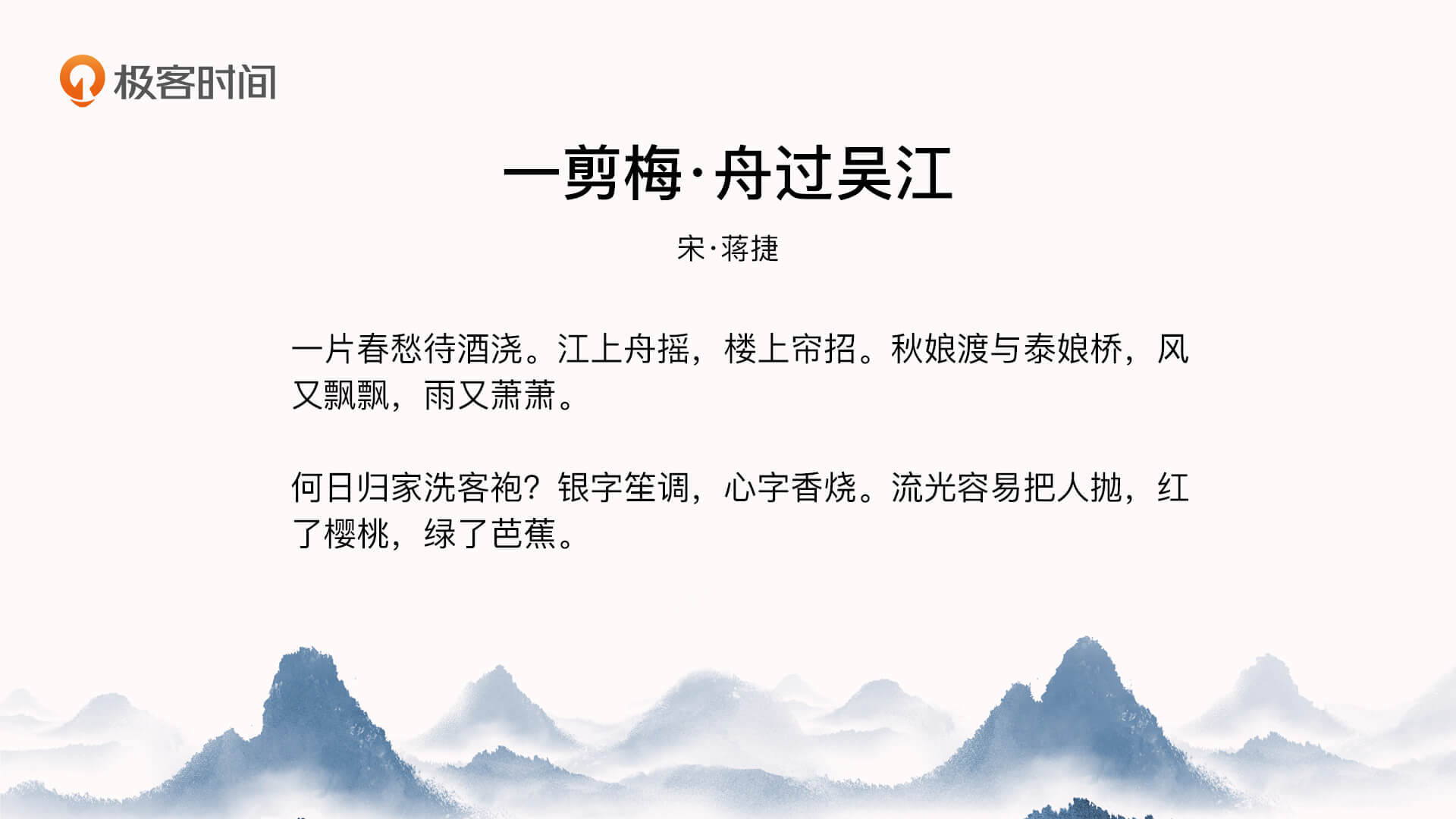

蒋捷有两首公认较为出色的词作,一首就是咱们前面分析的《虞美人·听雨》,而另一首就是《一剪梅·舟过吴江》:

读了这首词,你想问诗中人什么问题呢?又看到了怎样的自己呢?欢迎你在评论区和我分享。

如果你也喜欢《虞美人·听雨》这首词,欢迎你分享给自己的朋友,我们下节课见!