整个电子行业,并不是从芯片开始的,而是从电子管开始。电子管最鼎盛时期的代表作,就是世界上的第一台电子计算机。这台1946年诞生的电子计算机,占地150平方米,重达30吨,里面的电路使用了17468只电子管、7200只电阻、10000只电容、50万条线。

你好,我是邵巍。

在一开始做这门课程的时候,极客时间的编辑就问我,“邵老师啊,这芯片和半导体是不是一回事儿呢?怎么我有时候听人说芯片行业,有时候又听人说半导体行业,好像他们说的都是一回事?”

不知道你是不是也有这样的问题。其实啊,这问题很简单,芯片和半导体是同一个事物的两个名字,芯片是半导体产业的产品,半导体是用来做芯片的材料。这个行业,通俗一点,就叫芯片行业,学术一点就叫半导体行业,相当于土豆和马铃薯的区别。

半导体产业是电子产业的一个分支。如果你想入行,可以读电子工程系的微电子专业,或者集成电路专业,前者毕业可以从事芯片制造,后者毕业可以从事芯片设计。而如果你想入门,那我就凡尔赛一下,你听我的课就足够啦。

今天是咱们整个课程的第一讲,我们不急着发散到芯片的具体技术细节和行业趋势,转而,我想带着你从三个基础概念开始,咱们先把半导体产业发展的底层逻辑弄明白。 这三个概念分别是晶体管、集成电路和摩尔定律。

我们先从晶体管和集成电路这两个名词解释开始。注意,这可不是简单的两个名词,它们的背后可是两个诺贝尔物理学奖和整个行业发展史。

想了解晶体管,你得先了解它的“前身”——电子管。电子管是中文翻译后的名称,英文原文其实是真空管。从这个名字,你可以想象,它其实是把参与工作的金属薄片,也就是电极,封装在一个真空的容器内,真空容器一般指的是玻璃瓶。

如下图所示,电子管长这个样子。它其实是爱迪生发明灯泡时的一个连带发现。

整个电子行业,并不是从芯片开始的,而是从电子管开始。电子管最鼎盛时期的代表作,就是世界上的第一台电子计算机。这台1946年诞生的电子计算机,占地150平方米,重达30吨,里面的电路使用了17468只电子管、7200只电阻、10000只电容、50万条线。

这台计算机虽然运算速度不快,但基本具备了现代计算机的主要结构和功能,这也是电子管能达到的最高成就了。其实从上图你也可以看出来,电子管最大的缺点就是,真空容器对于电子产品来说体积太大了。

如果人类停留在电子管技术上,所用的电子设备,就会因为需要多个真空电子管而变得体积庞大,成本昂贵,还需要轻拿轻放。

人类的电子世界,需要另点新的科技树了。

这个时候,科学家们开始积极寻找可以取代电子管的固体元器件材料:一种合适的半导体。

什么是半导体呢?官方说法,半导体是指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的一类材料。简单地说,导体导电,绝缘体不导电,而半导体,在不同电流控制下可以表现出不同的导电,或者不导电的特性,这个特征和真空电子管做电信号放大器的特性吻合,因此半导体可以被用来做固体电子元器件的材料。

如果是学习微电子专业的大学生,应该有一门专业基础课叫《半导体物理》,基本上就是讲解半导体材料的结构、电学特性、光学特性等,然后利用这些特性做各种类型的半导体元器件,这是一本充满物理公式的、劝退式的教科书。

不过,这种物理原理就留给专业的人士研究吧。我们普通人,沿着技术发展的主干理解结果就好了。毕竟科学家、技术专家们的工作目的,就是让我们这种普通人也能方便地使用复杂高深的技术。

科学家们对半导体材料的研究结果就是,半导体晶体管复刻了真空电子管的功能,可以全面地取而代之。使用半导体材料制成的晶体管,最大的优势就是可以不断缩小尺寸, 这为电子设备的微型化提供了可能。

更小的体积、更快的速度、更可靠的稳定性,让半导体做的晶体管取代电子管成为了整个电子行业的基本元器件。这也是晶体管被称为是二十世纪最重要发明的原因。发明者肖克利、巴丁、布拉顿三人因此获得了1956年的诺贝尔物理学奖。

有了晶体管,集成电路也就成为可能。

把多个晶体管和其它的电子元器件小型化,微型化集成在一起,以减少电器的大小,这个思路就是集成电路。关于两者的关系,你可以理解为,集成电路就是由大量晶体管搭建的。严谨一点说,集成电路的最小单元是逻辑门,逻辑门是由晶体管搭建而成。可以说,半导体行业,就是拿晶体管去堆集成电路的行业。

现代的集成电路是由德州仪器的工程师杰克·基尔比在1958年发明的,当时发明的是锗集成电路,他本人也因此荣获2000年诺贝尔物理学奖。这里我还想提一个人,Intel的第一任CEO罗伯特·诺伊斯,他后来发明了现在应用更广的硅集成电路,让集成电路真正进入了商用时代。可惜诺伊斯在1990年早逝,没有领到诺贝尔奖。

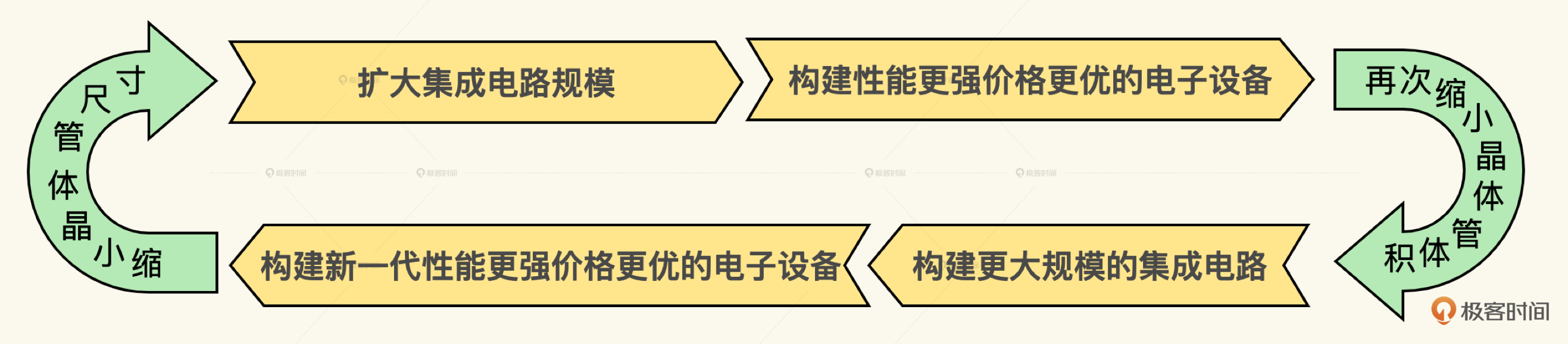

在点开晶体管、集成电路这个全新的科技树之后,半导体行业,就走上了缩小晶体管体积->扩大集成电路规模->构建性能更强价格更优的电子设备->再次缩小晶体管体积->构建更大规模的集成电路支持更多功能-> 构建新一代性能更强价格更优的电子设备的高速路。

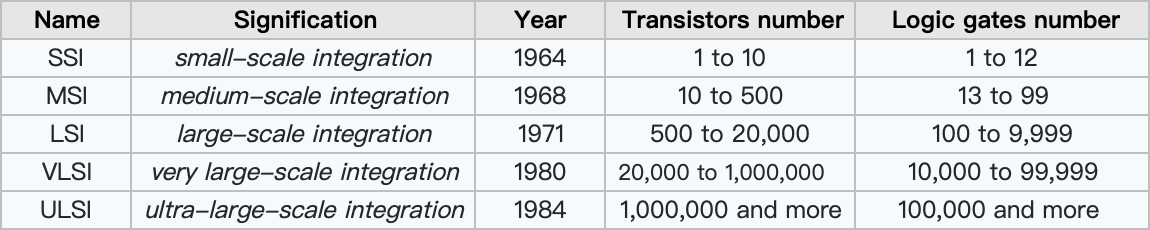

对于集成电路的发展你可以看下图,在最初的20年,集成电路的规模迅速扩大,单个集成电路可以集成的晶体管数目从1个发展到上百万个,增长了10万倍,而且增长势头不减,超大规模集成电路、特大规模集成电路、巨大规模集成电路... ...形容词都不够用了。

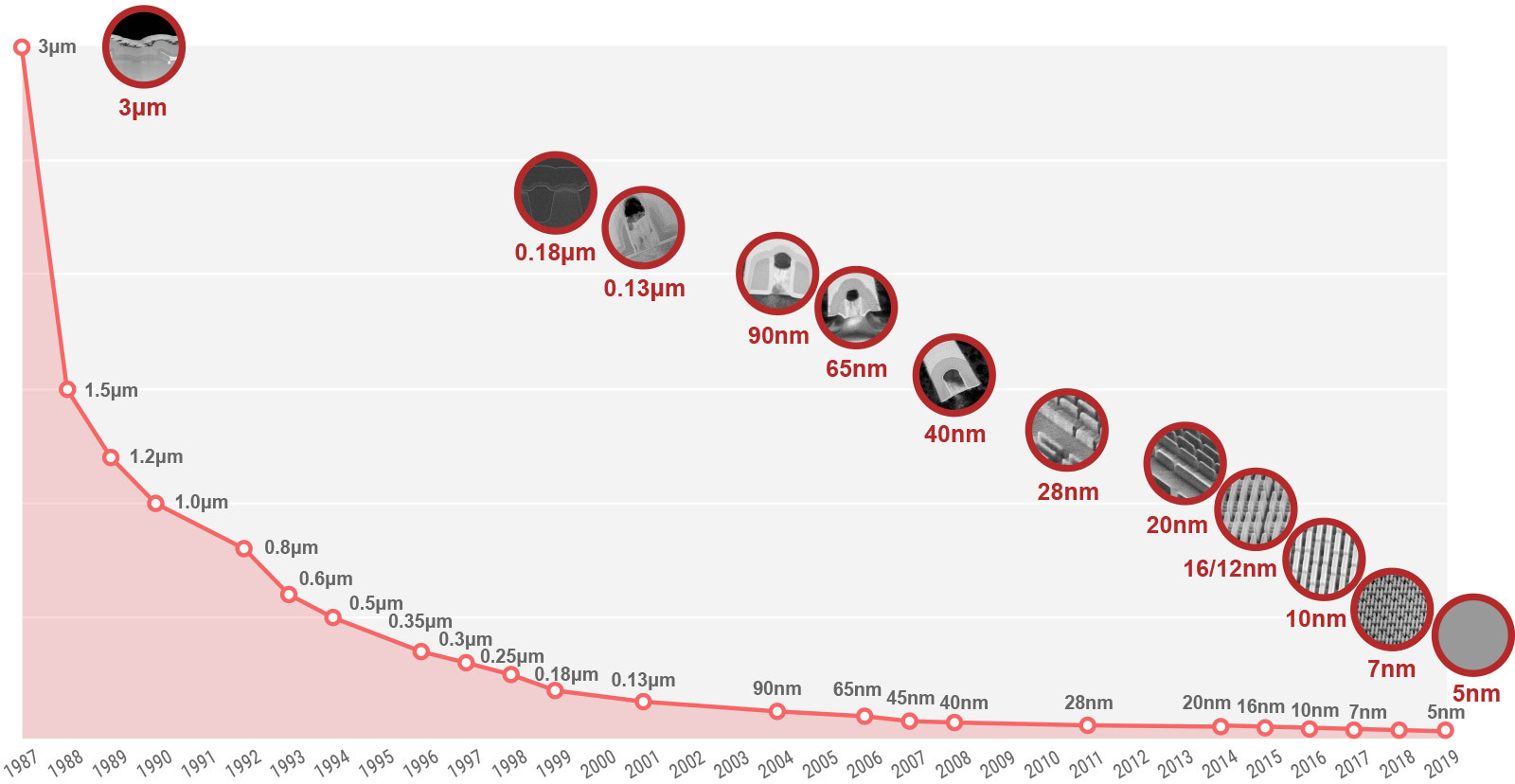

后来,业界索性放弃用集成电路的规模来定义行业发展阶段,而改用晶体管的特征尺寸来标识。你现在听到手机芯片的28nm、20nm、14nm、10nm、7nm、5nm,这些数字都是晶圆工厂的制造工艺的名称,虽然并不直接代表晶体管的尺寸,但也是有所关联的。工艺制程的数字越小,意味着晶体管体积越小,这样单位面积可以集成的晶体管数目就越多,也就是所谓的晶体管密度高。

下图是用制造工艺名称来标识的半导体行业发展路线图。横坐标是时间轴,纵坐标是工艺制程。你可以看到从1987年到2019年,制造工艺从3微米发展到了5纳米。

你可能要问,这个制造工艺代表什么呢?我给你举个例子,对于iPhone12里用的应用处理器A14,我们一般都说是5nm的工艺。行内的人会留意到这是一个用台积电N5工艺生产的,面积为88mm² 的芯片。N5工艺指的就是台积电5nm工艺。

苹果披露A14应用处理器是一颗集成了118亿个晶体管的芯片。如果是关心制造工艺的人,就会算一下,台积电N5工艺,官方的晶体管密度是173 MTr/mm2,就是每平方毫米的面积上可以集成1.73亿个晶体管。那么苹果在88平方毫米的面积上集成了118亿个晶体管,是相当不错的数字了,算是非常高效地利用了最先进工艺带来的高密度。

当然,评价一颗芯片,不能这么简单地只看晶体管密度,至少还要看PPA衡量标准,也就是Power功耗、 Performance性能、Area面积,这是后话,在接下来的课程中我会再讲到。

到这里,你已经了解了,半导体的发展得益于晶体管和集成电路的发明,然后集成了芯片,半导体产业发展正式开始或者说拐点到来了。而接下来摩尔定律的提出,则是描绘了半导体产业发展的图景,成为产业发展的推动力。

看到上面那张图的时候,或者你听到我说28nm、20nm、14nm、10nm、7nm、5nm 这组数字的时候,你心中或许有疑问,为什么选这些数字?有什么规律么?你问到重点了。基本上这是个相邻两个数字差0.7倍的数字序列,你看,10nmx0.7=7nm,7nmx0.7≈5nm,都是这样的规律。如果把晶体管的特征尺寸理解成正方形的边长,边长缩小0.7倍,0.7x0.7=0.49,那么一个正方形的面积就相当于小了一半。

这种相差0.7倍的数字序列,想表达的意思就是,在5nm制造工艺下,晶体管的体积应该是前一代7nm工艺的一半,换另一个数据来说就是晶体管密度可以高一倍。前面说台积电N5工艺的密度是173MTr/mm2,N7是96.5MTr/mm2。如果再加上时间轴的描述,你会发现台积电在2018年开始量产N7工艺的芯片,2020开始量产N5工艺的芯片,两年工艺一更新。到这里,恭喜你,你已经自行发现了半导体行业的黄金定律:摩尔定律。

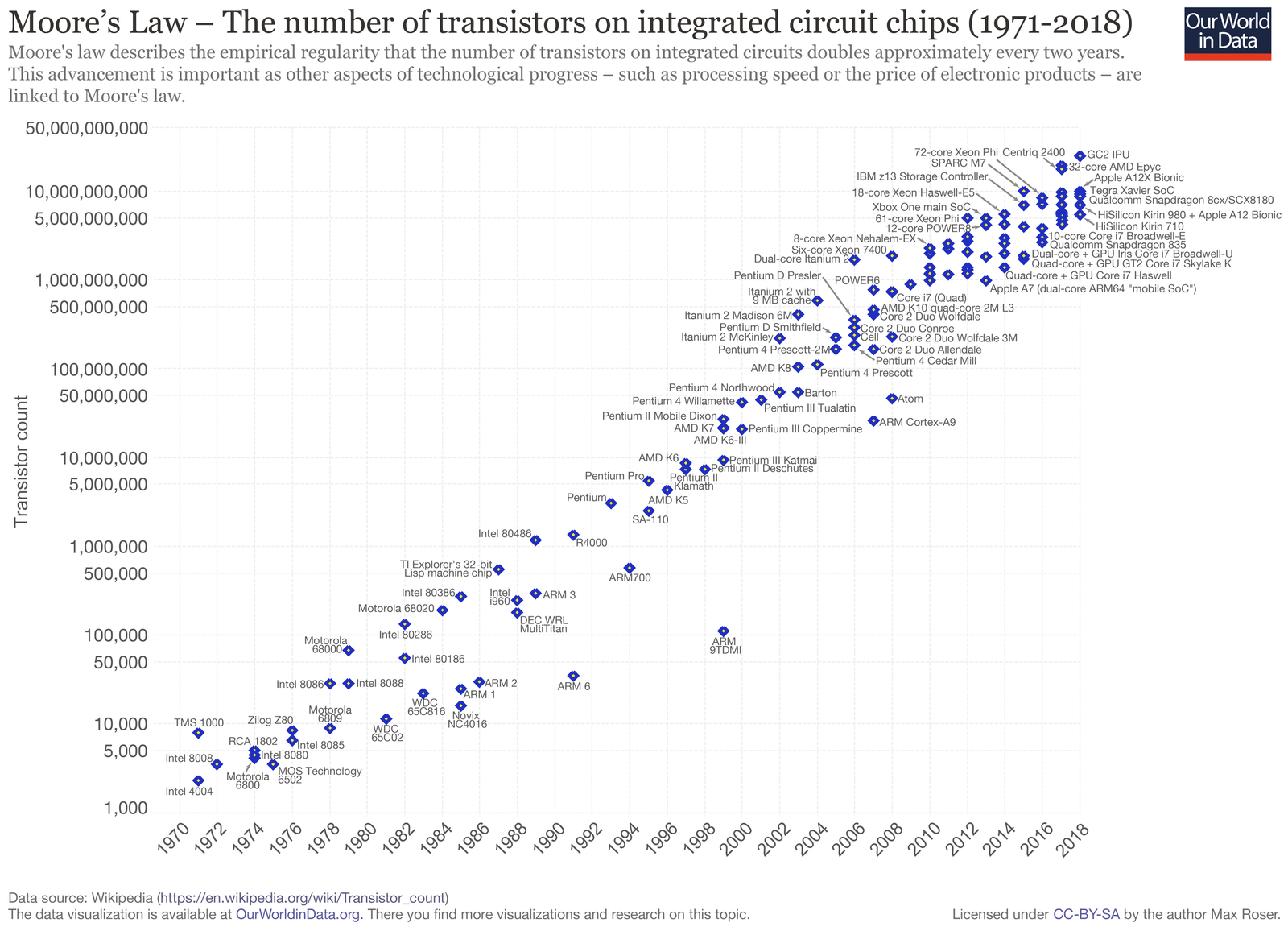

摩尔定律是由英特尔公司联合创始人戈登·摩尔提出的概念,定律本身很简单:半导体芯片上集成的晶体管和电阻数量将每隔24月增加一倍。 从上面的推导过程,你可以知道,是晶体管的特征尺寸每代缩小0.7倍,因此单位面积可以集成的晶体管密度可以提高一倍。你可以在行业里的每一条产品线,每一个公司的发展历史,每一次技术革新背后看到摩尔定律的影子。

这里澄清一下,摩尔1965年初次发表的时候,说的是每年增加一倍,后来1975年正式发布论文的时候,修正为每两年增加一倍。也有行业内的人,重新估算过,18个月翻倍更准确一点。

写到这里,你可能要说了,定律清晰,数字清晰,但是它的意义是什么呢?多一倍的晶体管密度,意味着什么?对于普通大众来说,其实你应该能感知到电子产品性能和价格的改变:微处理器的性能每隔2年提高一倍,或价格下降一半。延展到具体设备层面,就是相同价格所买的电脑,性能每隔2年增加了一倍,或者旧电脑型号,每隔两年价格减半。

为此,Intel公司还给了一个生动的例子:1978年从纽约飞巴黎需要7个小时,花费900美金。如果航空公司同样遵循摩尔定律发展的话,当大家选择机票价格不变,飞机的飞行性能每隔两年提高一倍,那么到2005年就会只需要1秒钟。或者如果大家选择飞机性能不变,即飞行时间仍然是7个小时,而机票价格每隔2年下降一半,那么到2005年,机票就只需1美分。

这样你对摩尔定律下的科技发展速度有概念了吗?

其实我们买的电脑,或者手机,基本上是价格不变,但是性能每隔2年会增加一倍。只是电脑或者手机性能的提升,没有飞机的飞行时间那么直观罢了。

到这里,我想告诉你,摩尔定律,它不是一个物理定律或者自然界的规律,换句话说,它不是一定会实现的。它是一个关于人类创造力的定律,是具有经济学基础的对未来的一个预测。企业按照摩尔定律,提升制造工艺,缩减晶体管尺寸,生产出性能加倍或者价格减半的产品,市场要给予正向的经济回报,让企业有足够的利润投入下一个阶段的研发生产中。这个循环要正向运转起来,才有摩尔定律。

但是很有意思的是,从1975年提出摩尔定律之后,半导体行业基本完美地自证了这个定律。你可以看上面那张用制造工艺名称来标识的半导体行业发展路线图,每2年都有一代新工艺出现,晶体管的面积尺寸每2年都在缩小一半。

再看看下面这张业界著名的摩尔定律图,这张图里横坐标是时间轴,纵坐标是一个实际的芯片产品所集成的晶体管数目,这意味着不仅仅技术上可以制造出密度翻倍的芯片,而且半导体公司能充分使用多出的晶体管,来设计出性能更高功能更强的芯片,并实现其经济价值。

某种程度上,你可以用摩尔定律当尺子丈量半导体行业内的技术进步、产品迭代、公司发展。跟上摩尔定律的,就可以打一个“good”的标签,落后于摩尔定律的,可以给一个“?”,超越摩尔定律的,可以打一个“行业赢家”或者“very good”的标签。

例如台积电一年一次工艺提升的稳定输出,苹果每年一代新的芯片,这些就是“good”的公司。

而以英伟达Nvidia为首的AI公司,提供的算力以2年10倍的超摩尔速度增长,可以说“very good”。还有一些公司,开始说“摩尔定律在变慢”,因为它们5年才出一代新工艺,属于自己掉队,然后还想通过改规则,掩耳盗铃。嘻嘻,我就不提名字了。

上面我也说了,摩尔定律它不是一个自然规律,而是人类创造力的定律,因此如果我们对自己有信心的话,给摩尔定律续命的方式多得是。例如,在设计和制造两个环节已经被充分挖掘了之后,一直被认为是技术门槛较低的封装环节,也开始技术创新加速。2.5D、3D等异构封装技术遍地开花。

IT行业总体来说是一个高速发展的行业,在这个行业中,是摩尔定律推动着我们马不停蹄地前进,不进则退。

学习完这一讲,对于晶体管、集成电路和摩尔定律对半导体产业的意义你有概念了吗?晶体管和集成电路的出现开启了半导体产业的发展,而摩尔定律则推动着这个行业不断向前。

我们再来复习几个重点,希望你能记住,也能给别人讲一讲这些概念:

如果你时间OK的话,可以在评论区给我留言,谈谈你对摩尔定律的理解。比如知乎上就有人说,摩尔定律其实只是一种宣传手段,它是过去几十年间半导体行业内达成共识的一个很好的“噱头”。你认同这种说法吗?你有自己的认知吗?欢迎交流。