你好,我是邵巍。

上一讲,我虽然只介绍了Intel发展史的第一个阶段,但是对于它的发展路线和发展节奏,我们已经基本明确下来了。下面就是Intel在CPU这个赛道上,战胜一个一个竞争对手,把握行业风口的机会,赢得客户的问鼎之路。

在这一讲最后,我会整体给你总结一下Intel这家公司。依然有很多有意思的故事,我们一起来看看。

从8088应用到IBM PC机上开始,个人电脑真正走进了人们的工作和生活之中,这是PC时代的开始,也是半导体行业的第一个风口,Intel的问鼎之路,就是靠着PC市场的推动。

因为重要,让我们仔细回顾一下这段历史。

为什么选择8088?其实IBM在摩托罗拉和Intel之间犹豫了蛮久,传说是因为当时苹果的Macintosh就采用了据说技术更领先的摩托罗拉芯片68020,而IBM不想走相同的路线,所以选择了8088。8088单从性能上看,还不如自家的8086,但是8bit的数据通道,让外设的价格更低。这里划个重点,单品的性能很重要,但是更重要的是设备整体的总成本合理。

IBM PC 5150当年的售价是1,565美金,而当时同期用IBM自己的处理器的系统,大约要卖10,000多美金。5150的第一年销量不到1万台,第二年20万台,第三年75万台,营收是苹果的2倍。

不仅仅是整机售价低,更好的是,当时的IBM PC项目组采取了一种全开放式的思路,公开出售《IBM PC技术参考资料》,这份资料中甚至包括一段ROM BIOS源代码,鼓励其他生产商生产和出售兼容的组件和软件。IBM这种开放的做法,使得 IBM PC 拥有了一大批为其制造配件的厂商,极大地降低了整机成本。同时,也间接地鼓励了兼容机的发展。

这些兼容机,往往宣称和IBM PC具有相同的性能和功能,可以运行相同的软件,支持相同的配件,价格还低50%-80%不等。这对IBM不算是好消息,但是对Intel和消费者来说,都是多多益善的。

PC,所谓的个人电脑是整个世界进入信息化的开端。正是依靠廉价且高速提升性能的Intel的CPU,以及IBM一开始就采取的开放标准策略,使大批的兼容机生产厂商,和大量提供标准配件的厂商,分工合作,共同拉低了计算机系统的成本,让每个公司每个家庭(注意,是家庭不是个人,手机才让每个人)都可以拥有强大的算力,才有今天繁荣的IT行业。

赢下IBM PC设计,基本上Intel的处理器产品发展就走上了快车道,而且因为IBM同时选了微软的操作系统,这也为后来的Wintel,Windows+Intel的生态奠定了大局。

在整个80年代,Intel就是在8086芯片的基础上,不断推出80286(1982年)、80386(1985年)、80486(1990年)等迭代版本,也因此,Intel的芯片架构被称为“x86”系列。x就是2,3,4... ... 代表产品系列的数字。1992年,Intel终于凭借处理器CPU在PC市场的胜利,成为世界最大的半导体供应商。

如果说80年代,Intel是和一众日本企业在存储器市场上搏杀。那么在放弃存储器业务,Intel把火力集中在处理器市场上之后,最强的竞争者就是同架构的兄弟AMD。

这个成立时间仅仅比Intel晚一年的AMD,是一个既有技术先进性又有故事性的公司。AMD的创始人杰里·桑德斯,可不像Intel的三位创始人一样是技术出身,他是销售出身,创业之路非常艰难。

这里要同样要感谢IBM。IBM在决定采用Intel的8088做PC机的时候,为了防止因生产问题而出现断供,几乎是强制地促成AMD成为8088的第二供应商。Intel向AMD开放技术,全面授权AMD生产x86系列处理器,而AMD则放弃了自己的竞争产品,成为Intel后备供应商。

8086/8088处理器不仅仅是AMD在生产,它们的生产厂商还包括前面提过的,靠存储器做过7年行业老大的日本电气NEC,以及富士通Fujitsu、美国军工企业Harris、日本老牌企业OKI、德国西门子Simens AG、德州仪器TI、日本三菱Mitsubishi。为什么这么多日企?前面在讲惜败存储器市场的时候说了,日本政府给力,1980年代,半导体公司前十名,日企占6名。日本半导体业的兴衰史,可以单独开一节,这里不提。

1985年,Intel在做出放弃存储器业务,以处理器为主的决策之后,第一个操作就是“停止授权”,同时挥舞专利大棒清除那些克隆8086的半导体厂商,它意图也很明确,就是爷要摆脱备胎们,独霸整个处理器市场。

其他克隆8086/8088处理器的半导体厂商,基本都退出市场。只有AMD据理力争,要求Intel继续执行1982年签署的有效期为10年的“交叉授权”协议。为此,双方打起了官司。

这场官司旷日持久,最终判决直到1995年才兑现。AMD从Intel那里得到了1000万美元经济补偿,并于1993年拿到了生产386处理器的资格,Intel则从AMD这边总计得到了5800万美元的专利授权费。

其实,对Intel而言,5800万美元的专利费可以说微不足道,重要的是,在微处理器和PC高速发展的关键时期,Intel借此成功地抑制住了AMD的发展和壮大。

虽然 AMD错过了CPU发展的关键时期,但是总算是赢得了x86指令集的永久知识产权,可以继续设计x86的处理器。AMD 1996年收购设计公司NexGen,1997年迅速推出K6处理器。在三个版本的K6之后,AMD进入到有史以来最成功的K7架构节点。

1999年,AMD基于K7微架构的Athlon处理器诞生,综合性能超越同频的Pentium III(奔腾),让所有的DIY用户为之震惊,后来,AMD又抢先发布了1GHz CPU。虽然K7最终版Athlon XP口碑很好,但因为主频落后,始终屈居在Pentium 4之下。

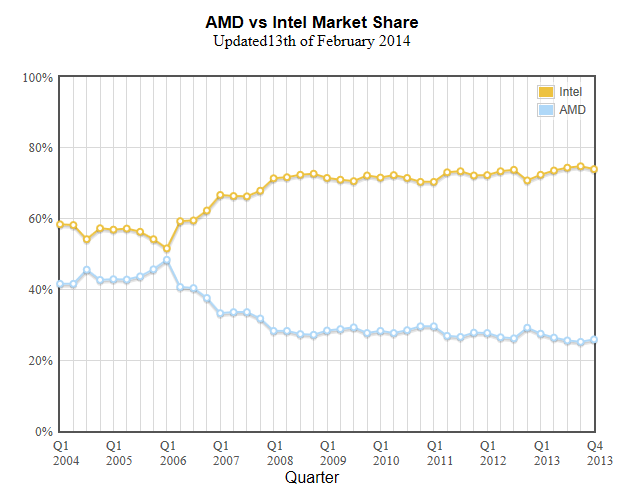

AMD在2003年抢先发布了64bit ISA的 K8 Athlon 64,2005年发布了双核Athlon 64 X2,由32bit ISA,升级到64bit ISA,在单核升双核的两个关键技术节点上反超了Intel。 2006年第一季度,AMD达到了它的第一个最高峰,占据将近25%的市场份额。

Intel在这个期间,也是明星产品不断。在486之后,把586重新命名为Pentium(奔腾)系列。然后分离出针对工作站和服务器市场的Pentium Pro(1995),就是后来的Xeon(至强)系列,同时继续推出Pentium II(1997)、 Pentium III (1999),2001年的Pentium 4 把主频提到2.0GHz,终于在和AMD之战中取得了性能的关键优势,后来演进为Core(酷睿)系列。

其实在90年代末,Intel还出了低端的Celeron(赛扬)系列,和给予高度希望却不太成功的Itanium(安腾)系列。不过,某种程度上,赛扬和安腾都是竞争之下的产物。Xeon、Core,才是Intel的主流产品线,市场最终还是看产品说话。

结束这场战斗的是Intel 2006年发布的高性能双核酷锐Core,而AMD连续几代产品性能落后,又因为2006年收购ATI债台高筑,之后十年碌碌无为。Intel稳稳地拿到了近80%的市场份额,坐稳了行业老大的位置,收入连创新高。

一个市场的双供应商,其实是一个非常有益的状态,生态可以共享共建,消费者在两者之间反复横跳,可以极大地促进创新。1997-2006年,AMD与Intel展开针锋相对的拉锯战,是处理器市场的黄金岁月,两家竞争的市场超级繁荣,技术创新速度更是飞快。

一方面体现在PC市场的出货量从8000万台,增长到2.4亿台,另一方面PC的平均价格从2000美金之上,下降到726美金(这是包括了笔记本电脑的平均售价),整个世界从中获益,中国的联想、方正,台湾的宏基,也是在这个时间段成长为一线系统厂商的。

PC市场是个主战场,相邻的服务器市场上其实也很热闹。从1980年到2005年,x86 双雄与微软并肩,战胜众多古典RISC架构厂商。2005年Windows服务器(就是x86服务器)的市场份额第一次超过Unix服务器市场份额,到达了逆转点。

关于这段历史,大家各有各的说法,我的结论是,这是个利用PC市场的利润溢出+高速产品迭代的半开放系统,赢了优雅但缓慢的封闭生态的战争。

听到这里,你有没有总结出一点在半导体行业打赢仗的窍门?

我有,我的总结就是“千好万好,自家的产品要好”。那么问题就来了?什么叫产品好?

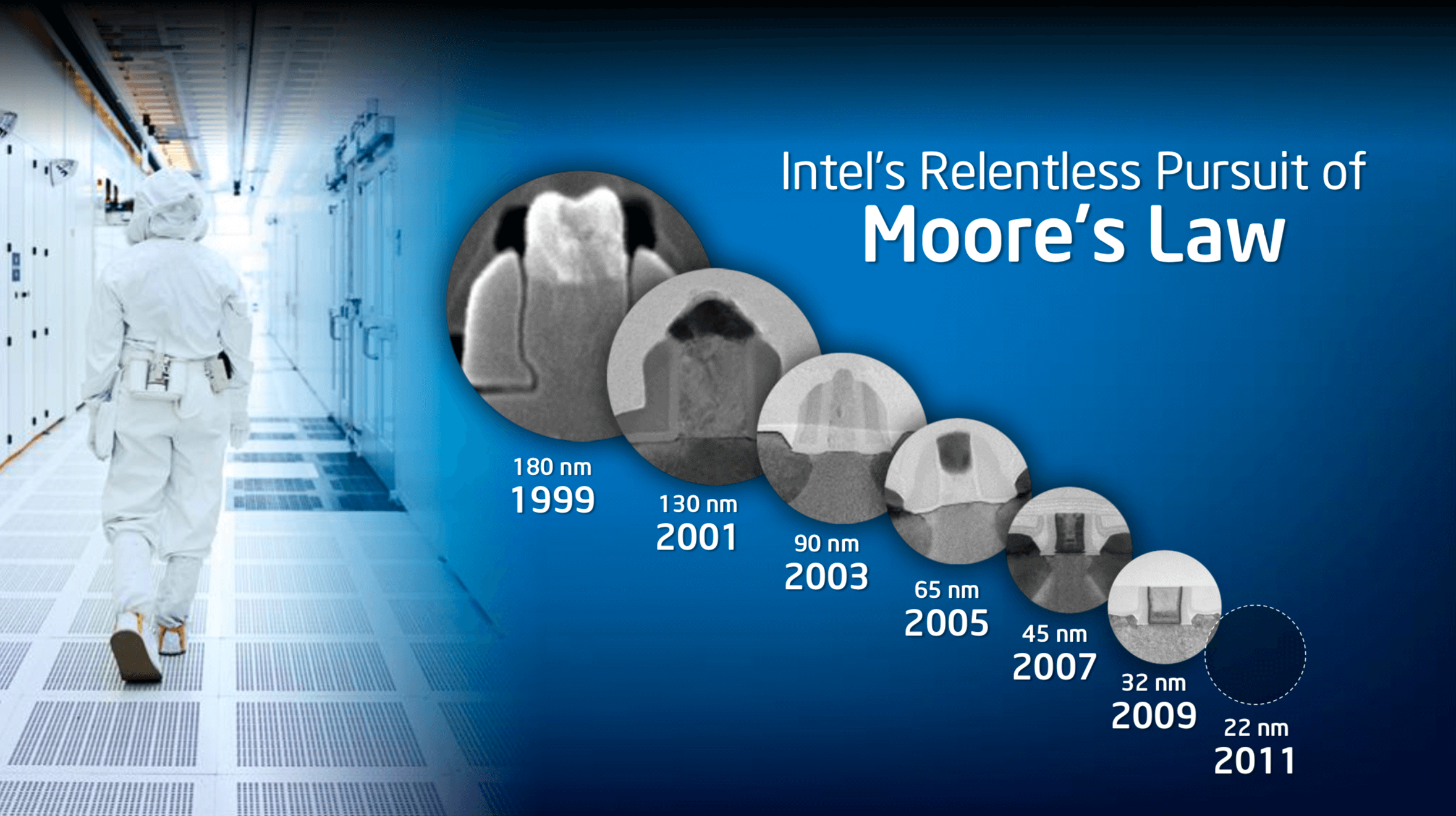

还记得摩尔定律么?摩尔在1965年,就给出了一个半导体行业的产品规格路线图。集成电路上可以容纳的晶体管数目大约每经过2年便会增加一倍。换言之,你的架构设计、产品规格、处理器的性能、定价,要充分利用这多一倍的晶体管。

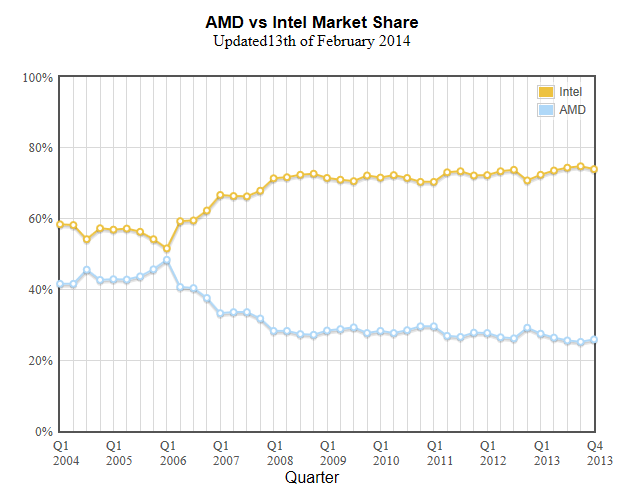

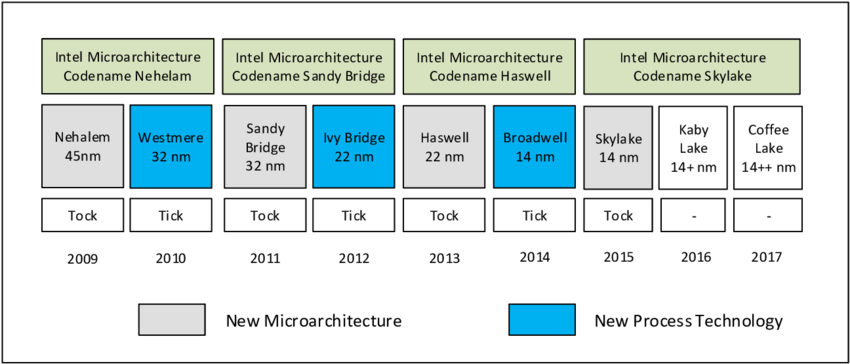

从2007年开始,Intel宣布了著名的时钟“嘀嗒”(Tick-Tock)战略模式,把摩尔定律具体化了。“嘀嗒”意为钟摆的一个周期,“嘀”Tick代表芯片工艺提升、晶体管变小,而“嗒”Tock代表工艺不变,芯片核心架构的升级。一个“嘀嗒”代表完整的芯片发展周期,耗时两年。

下图是Intel在2009年IDF(Intel Developer Forum,英特尔开发者论坛)上展示的自己的工艺进步。基本上看出,从1999年开始,Intel的工艺节点,就是2年一代,Tick-Tock地往前走着。只是人家默默地执行了十年之后,才公开。

这是Intel的时钟,也是整个IT业的时钟。如果不进步,将会被甩在脚下。2005年到2015年,Intel就是凭借自己强大的技术能力和产品升级策略领跑了业界,淘汰了其他的CPU厂商。

但是这个期间,Intel犯了一个要命的错误,长期的第一,让它忽略了一个新兴的市场:智能手机处理器。它拿下了苹果的Mac,却拒绝给iPhone设计处理器。如果有评选,这是Intel公司史上最贵的失误吧。Intel花了100亿美金,试图纠正这个错误,仍然以失败黯然离场。

而且更糟糕的是,到了2016年,工厂在研发新工艺方面,频频出现失误、延期、良率问题,一句话总结就是:工艺的进步,突然停止了,Intel Tick-Tock的摩尔时钟停摆了。

这时,Intel尝试把Tick-Tock变成PAO策略,就是所谓的Process(制程)-Architecture(架构)-Optimization(优化)三步走战略,3年更新一次制程,但是实际上也并不成功。出现了14nm被打磨到14nm+++的优化,优化,再优化的局面。

在2016年-2020年这段时间,Intel还尝试通过收购FPGA厂商Altera、以色列自动驾驶技术公司Mobileye、AI芯片设计公司Habana来尝试多元化的道路。但是,至少从财务报表上看,最近3年,就是2018、2019、2020年,收入最高的仍然是PC业务CCG,和服务器业务DCG,其它业务的收入,相比之下,都低了一个数量级。

到这里,我总结一下。错失手机处理器市场,对Intel是个损失,但是Tick-Tock的停摆才是致命伤。如果行业里的其它竞争者,可以搭乘台积电这样的工厂,保持摩尔速度,那么Intel再多的优势也会有被耗尽的一天。在半导体这个行业中,不出错的按照摩尔定律前进创新,才是一个公司的安身立命之本。

历史真是有轮回性,2007年帕特·基辛格向全世界介绍了Tick-Tock战略。2021年3月23号,回归Intel出任第8任CEO不到一个月的帕特,向全世界宣布要重启Tick-Tock战略,以及要升级IDM模式到2.0。

“Tick-Tock+ IDM2.0”,这才是我们熟悉的那个遵循摩尔定律的Intel公司。让我们拭目以待!

最后,我总结一下Intel这家公司。

Intel是一家伟大的公司,在非常长的岁月里,都是整个半导体行业的坐标系。私人感情上,它是我的第一家公司,给了我整个职业生涯的起点,我非常爱它。

看Intel的历史,就是在看半导体行业竞争的关键点。我给你总结了Intel持续保持领先的几个关键因素,让你更好地理解在一个行业中,竞争与发展的逻辑。

其实,还有很多没有讲到的关于Intel的故事,比如:Intel的市场营销是半导体公司中最出色的,Intel的公司管理开创了“工程师式”的风格,Intel的双小组开发制度等等,就不在这里展开了。这样一个宝藏公司,真的值得行业里的每个人反复琢磨。

其实关于Intel有三个发散的话题,都很有意思。

你可以想想答案,欢迎在评论区和我互动。